Interview mit Jenny Michel

Zwischen Vergangenheit und Zukunft, Innen und Außen: die Künstlerin Jenny Michel abstrahiert die großen Fragen der menschlichen Existenz. Ihre skelettartigen, nahezu kreatürlichen Cut-Outs universaler Erklärungsmodelle konfrontieren die Idee von Zivilisation, Wissen und Fortschritt, jedoch ohne eine Antwort zu forcieren. Ein Gespräch über Wahrheit – oder warum wir an dieser nicht festhalten sollten.

SMAC: Was ist die Idee der Ausstellung „Wie es ist“ ?

Jenny Michel: Der Titel bezieht sich auf Samuel Beckett’s gleichnamigen Roman. Zwei Figuren, die nicht näher bestimmt sind, kriechen in einem unterirdischen Labyrinth herum und tyrannisieren sich gegenseitig. Dazwischen blitzen immer wieder Eindrücke einer äußeren Welt und Zeit auf, in der alles ganz anders war – die Figuren aber scheinen in ihrer ausweglosen Situation gefangen zu sein. Bei SMAC werde ich unter anderem den Kellerraum bespielen; als ich mir die Räume angeschaut habe, kam mir der Roman in den Sinn. Instinktiv hatte ich die Idee, dort mit Flucht- und Rettungsplänen zu arbeiten.

Was fasziniert dich an diesen Plänen?

Fluchtpläne von Gebäuden wie Büros oder Shopping Malls erinnern an die Situationen, in denen sie gebraucht werden könnten: unübersichtliche Situationen, die wir fürchten. Gleichzeitig implizieren sie den Ausweg. Ich mache Cut-Outs von den Fluchtplänen, so werden diese zu Skeletten, die höchstwahrscheinlich wie Spinnweben im Raum hängen werden. Damit sind sie Relikt aus einer anderen Zeit und zeugen von etwas, das einmal war – ein Plan, der aber jetzt nur geisterhaft in der Ecke hängt. Die Rettungspläne sind eine Erweiterung meiner vergangenen Arbeit, in der es immer wieder um Erklärungsmodelle unserer Welt geht.

Was liest du in solchen Erklärungsmodellen?

Die Rettungspläne oder auch wissenschaftliche Darstellungen, Karten und andere Modelle sind für mich weniger äußere Wahrheitsbeschreibungen, sondern sagen vielmehr etwas über die Gesellschaft jener Zeit aus, in der sie entstanden sind. Sozusagen eine Projektion, die der Welt übergestülpt wurde. Ich beschäftige mich mit diesem Bild, das die Menschheit von sich selbst zeichnet: Ein ständiger Versuch, Welt erfahrbar zu machen, handlich zu machen. Wir entwickeln Modelle, die eigentlich alles erklären und wenn man das nicht weiter hinterfragt, scheint auch alles aufzugehen. Man denke zum Beispiel an den Urknall – ich zitiere das sehr gerne – der noch nicht bewiesen ist: Hier der Urknall, da das Universum, dazwischen Planeten und Sonnen – das scheint alles ganz klein und handlich zu sein, ist es aber irgendwie nicht. Das versuche ich mit meiner Arbeit einzukreisen.

“Im Laufe meines Studiums und meiner Arbeit habe ich viel über die Absurdität der Existenz nachgedacht – Philosophie und Wissenschaft gehen dabei Hand in Hand”

Du kommst in deiner ästhetischen Praxis somit immer wieder auf die Wissenschaft zurück – woher kommt dieses Interesse?

Ich habe an erster Stelle ein philosophisches Interesse an den ganz großen Fragen, wie „Was ist das alles hier?“ . Ich hätte wahrscheinlich auch Biologie studiert, wenn ich keine Kunst studiert hätte. Im Laufe meines Studiums und meiner Arbeit habe ich viel über die Absurdität der Existenz nachgedacht – Philosophie und Wissenschaft gehen dabei Hand in Hand, das war ein ganz natürlicher Weg für mich. Die frühen Wissenschaftler der Geschichte, wie Gottfried Leibniz oder René Descartes, waren Universalwissenschaftler, die haben auch beides gemacht.

Wäre es also besser, wieder zu einer Universalwissenschaft zurückzukehren?

Ja. Allerdings macht unsere unübersichtliche Welt eine Spezialisierung notwendig. Trotzdem bleibt das menschliche Bedürfnis, alles zusammenzubringen und ein einheitliches Bild von der Welt zu zeichnen. Nur bekommt das zumindest für mich immer wieder das Gesicht einer halbgaren Wahrheit.

Dein Werk ist also weniger eine Frage, sondern eher die Verweigerung einer Antwort?

Ja. Oder zumindest der Wunsch, diese Absurdität offenzulegen. Meine Arbeit ist deswegen weniger Kritik an der Wissenschaft selbst, als an einer Wissenschaftsgläubigkeit. Da man in der Geschichte gesehen hat, dass alles immer wieder revidiert wird, muss man doch auch sehen, dass sich der momentane State of the Art wieder revidieren wird. Meine Arbeiten untersuchen demnach auch die Anatomie des Fortschritts: Wohin bringt uns die Zivilisation?

In der Auseinandersetzung mit Historie und Zukunft war der Angelus Novus aus einem Essay von Walter Benjamin für dich von großer Bedeutung. Kannst du diesen Gedankengang kurz skizzieren?

In dem Essay über den Begriff der Geschichte spannt Walter Benjamin mit Paul Klee’s Engelsbild „Angelus Novus“ den Bogen zu einer eigenen Version dieses Engels: Der Engel hat das Gesicht der Vergangenheit zugewandt und schaut auf den Trümmerberg der Geschichte. Er würde gerne die Wunden heilen und die Toten wecken, aber kann es nicht, weil ein Fortschrittswind in Richtung Zukunft treibt. Das greife ich immer wieder auf: Der Fortschritt lockt kontinuierlich mit einer so paradiesischen Vorstellung, dass wir gar keine Zeit haben, Vergangenes zu verarbeiten. Das ist eine Krankheit der modernen Gesellschaft. Bei SMAC zeige ich auch einige meiner „Paradise Vehicles“, Fahrzeuge, die auf dem Weg ins Paradies liegen geblieben sind. Ich präsentiere verschiedene Arrangements als Schiffsfriedhof, kleine Wracks, die mit dem Müll der Zivilisation beladen sind. Durch die Wahl meiner Materialien gebe ich einen eher negativen Ausblick in die Zukunft, bei den „Vehicles“ habe ich zum Beispiel mit Müll, gefunden Gemüsenkisten und Altpapier gearbeitet.

Ähnlich wie auch bei deiner Arbeit „Driftwood“, einer Installation aus Obst- und Gemüsekisten, die sich über die Wand erstreckt.

Auch die Obstkisten tragen paradiesisch klingende Namen, tropisch und verheißungsvoll. An der Wand markieren sie einen Horizont, der durch das Hölzerne jedoch anfängt, zu bröckeln und sich gleichzeitig durch die Szene der Bretterwand verschließt. Das ist die Idee von einem Paradies, das man nie erreichen kann. Es gibt immer eine „bessere Zukunft“, aber das permanente Scheitern bleibt impliziert.

Setzt du so um, was der Engel sich wünscht: mit dem Trümmerberg der Geschichte aktiv zu arbeiten?

Eher arbeite ich mit dem Grundsatz, dass man nicht in die Zukunft denken kann, ohne auf die Geschichte zurückzublicken. So wie bei meiner Arbeit „Pocket Utopias“, Utopien für die Hosentasche. Auch davon werde ich einige im SMAC zeigen. Dafür habe ich Utopien zerfetzt und Haiku-artig – manche nannten es dadaistisch – zusammengesetzt. Die Texte sind zukünftige Gedanken, die Materialien aber kommen von früher. Nicht nur weil es alte Texte sind, sondern weil sie ich auch in früheren Arbeiten von mir vorgekommen sind. Irgendwann habe ich angefangen, meine eigenen Arbeiten nicht mehr wegzuwerfen und nur den Punkt auszuloten, wo ein Zeichen noch ein Zeichen ist und wann es nicht mehr lesbar ist. Auch die wissenschaftlichen Darstellungen sind Zeichensysteme, die ich umstrukturiere, um neue Lesbarkeiten zu bieten.

“Ich schaffe ein Bergwerk der Bilder, einen Ablagerungsprozess in meiner eigenen Arbeit.”

Hat sich dahingehend deine Arbeit über die Jahre verändert?

Ja, ich habe mehr und mehr meine eigene Handschrift aus den Arbeiten genommen. Meine Zeichnungen sind zunächst immer abstrakter und schließlich von zivilisatorischen Fragmenten ersetzt worden. Ich schaffe eher ein Bergwerk der Bilder, einen Ablagerungsprozess in meiner eigenen Arbeit. Wir sind uns oft gar nicht darüber bewusst, dass wir Entscheidungen nur aufgrund von dem treffen können, was schon war. Wir versuchen die äußere Realität mit unserer inneren in Einklang zu bringen, dabei haben wir selbst zu unserer inneren Welt keinen vollständigen Zugang. Ein großer Teil bleibt unbewusst.

Wenn es uns also unmöglich ist, die äußere Realität wie auch unsere inneren Strukturen zu erfassen und wir uns dazu permanent in einer Zerrissenheit zwischen Vergangenheit und Fortschritt befinden – was ist dann dein Anker?

Da gibt es einen sehr schönen Gedanken von dem französischen Philosophen Michel de Montaigne: Wir müssen die Gewissheit aushalten, dass wir nichts wahrlich definieren können. Also aushalten, dass es keinen Anker gibt. Dieses Schweben über dem Nichts anzunehmen, ist vielleicht die eigentliche Aufgabe des Menschen.

Interview: Leonie Haenchen

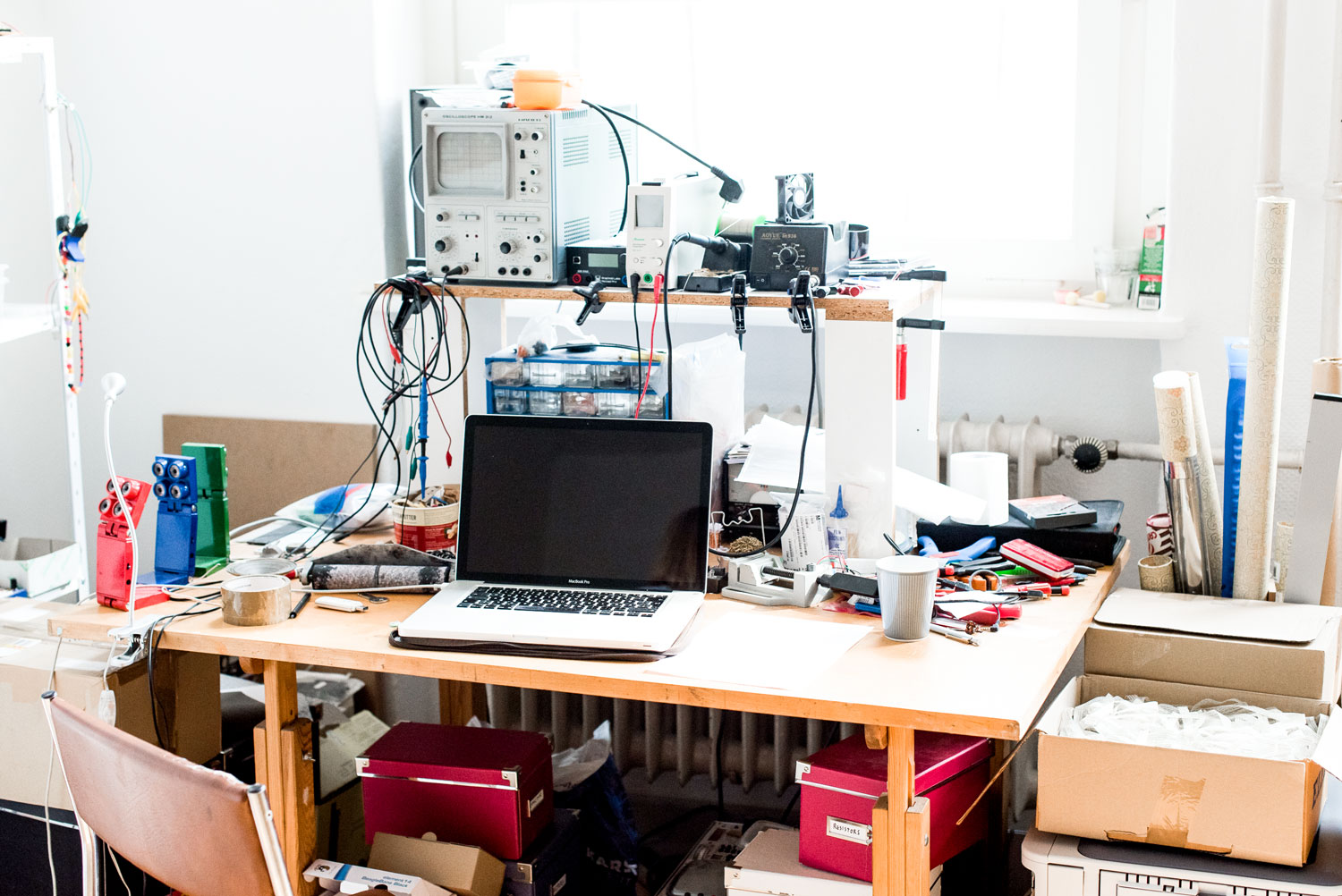

Fotos: Ryan Hursh